騒音対策のポイント

①:騒音値の小さな機器を選定する

②:(特に夜間など)低騒音モードで運転する

③:騒音源を敷地境界から遠ざける

(その際、可能であれば建屋などの裏手側に設置)

④:伝搬経路に障害物(防音壁など)を設ける

⑤:寄与度の大きい騒音源から対策していく

機器側の対策

騒音対策を行う上で、設置する機器の選定や設置場所、運用方法で対策できることがあります。

まず、機器の選定段階で発生音(運転音)の小さな機器を設置することです。機器の発生音は基本的にメーカー資料に騒音値として「音響パワーレベル」が記載されています。

次に、騒音源の設置場所でも対策できることがあります。ある点における騒音レベルは、騒音源と伝搬経路によって決まります。評価(測定)するのは敷地境界線上であるので機器の設置場所を敷地境界から遠ざけることは有効な対策方法となります。その際、ただ遠ざけるだけでなく騒音源と受音点の間に、建屋などの障害物を設けると効果はより大きくなります。例えば、地上に設置していた室外機を屋上に設置することで、敷地境界までの距離を稼げるだけでなく建屋の回折効果も得られるため具体的な騒音対策となります。

※ここで一点注意!

評価するのは敷地境界線上と書きましたが、「敷地境界線のどの高さ」かといった指定はありません。なので、やみくもに騒音源を屋上に設置すればいいというわけではなく、周辺の環境を確認して考慮する必要があります。

また、運用方法としては夜間は低騒音モードで運転する、機器の稼働率を考慮して運転するといったことも騒音対策につながります。

塀による対策

音は障害物があっても「回折」という現象で障害物の反対側に回り込むことが知られています。しかし、障害物の裏側である”影の部分”では音は小さくなります。騒音対策では防音壁(遮音壁)を用いる場面は多く、身近な事例だと高速道路の両脇に設置された塀の多くは防音パネルです。防音パネルの製品ページへ

防音壁が設置されたことによって減衰した音の量を「回折減衰量」と言います。この回折減衰量は「前川チャート」と呼ばれるグラフより推定することができます。

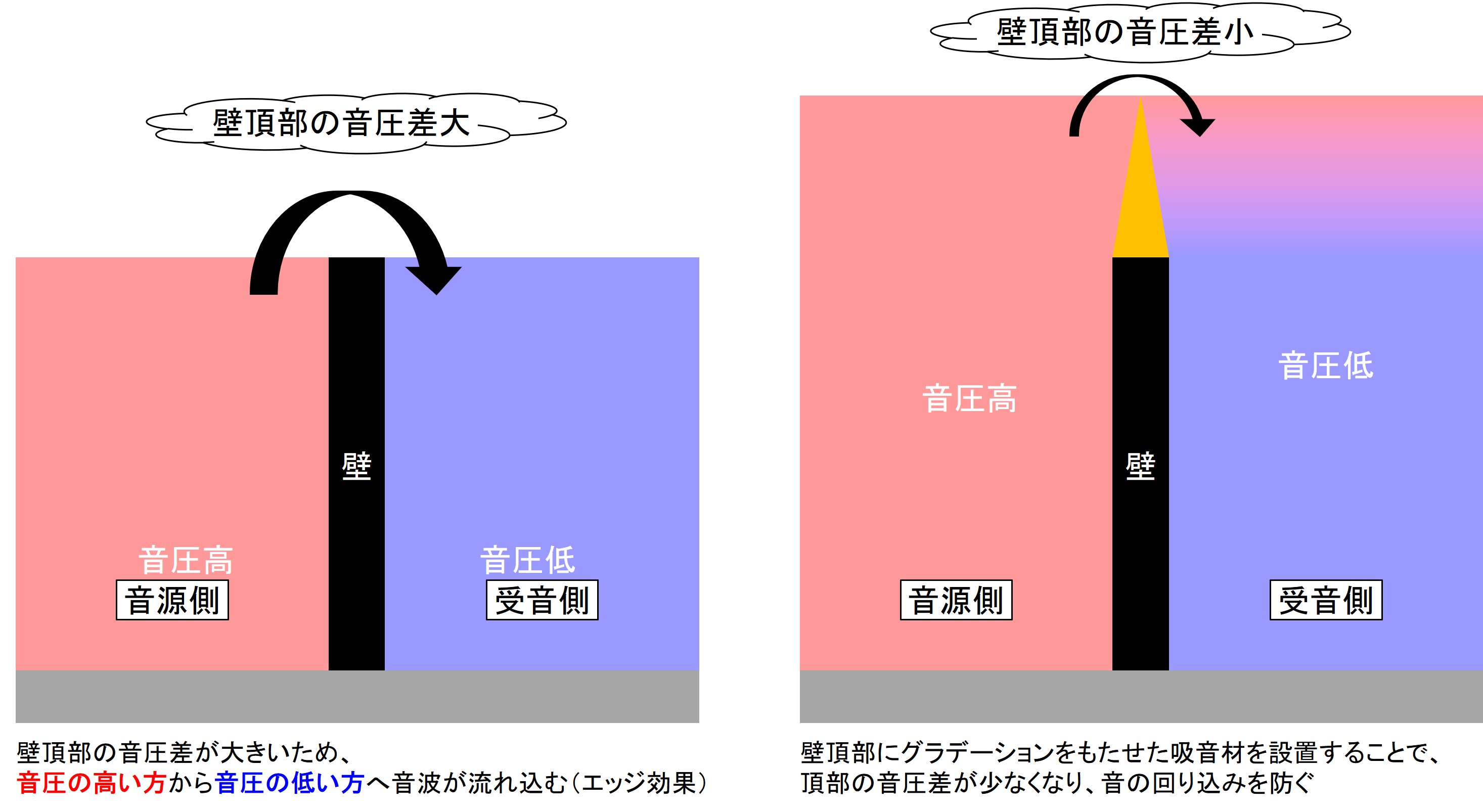

図-1 回折減衰の考え方

前川チャートは、防音壁がない場合の音源ー受音点間距離と、防音壁がある場合の音源ー受音点間距離の差(δ)により決まります。(図-1の(SO+OP-SP))この経路差が大きくなるほど、回折減衰量は大きくなります。回折減衰量を大きくするには、経路差δを大きくすれば減衰量も大きくなるので,壁の高さを高くすることや防音壁の位置を音源側もしくは受音点側にグッと近づけるといった対策が考えられます。

注意点としては,回折減衰量は実務において20~25[dB]を上限とすることが多いです。

また、近年「先端改良型減音装置」が開発されております。防音壁の高さを高くすると日照や景観の問題など生活環境を悪化させてしまう恐れがあるため、極端に防音壁の高さを高くできないといった問題点があります。そこで、防音壁の高さをなるべく変えずに減衰を大きくすることを目的に開発されたのが「先端改良型減音装置」です。これらは、回折減衰をするエッジの数を増やしたり、天端にある吸音材に音が集中するように設計されたものなど様々な工夫がされています。ただし、このような先端改良型減音装置の場合、例えば高速道路ではパネル先端形状が車線側に出てくるので防音壁の天端にトラックがぶつかって破損するといった問題点もあります。

弊社では上記の問題点を解決するために、関西大学の河井康人教授によって発見された「エッジ効果」と呼ばれる現象に着目して作られた「エッジ効果抑制型減音装置」(E-fXの製品ページへ)を扱っております。

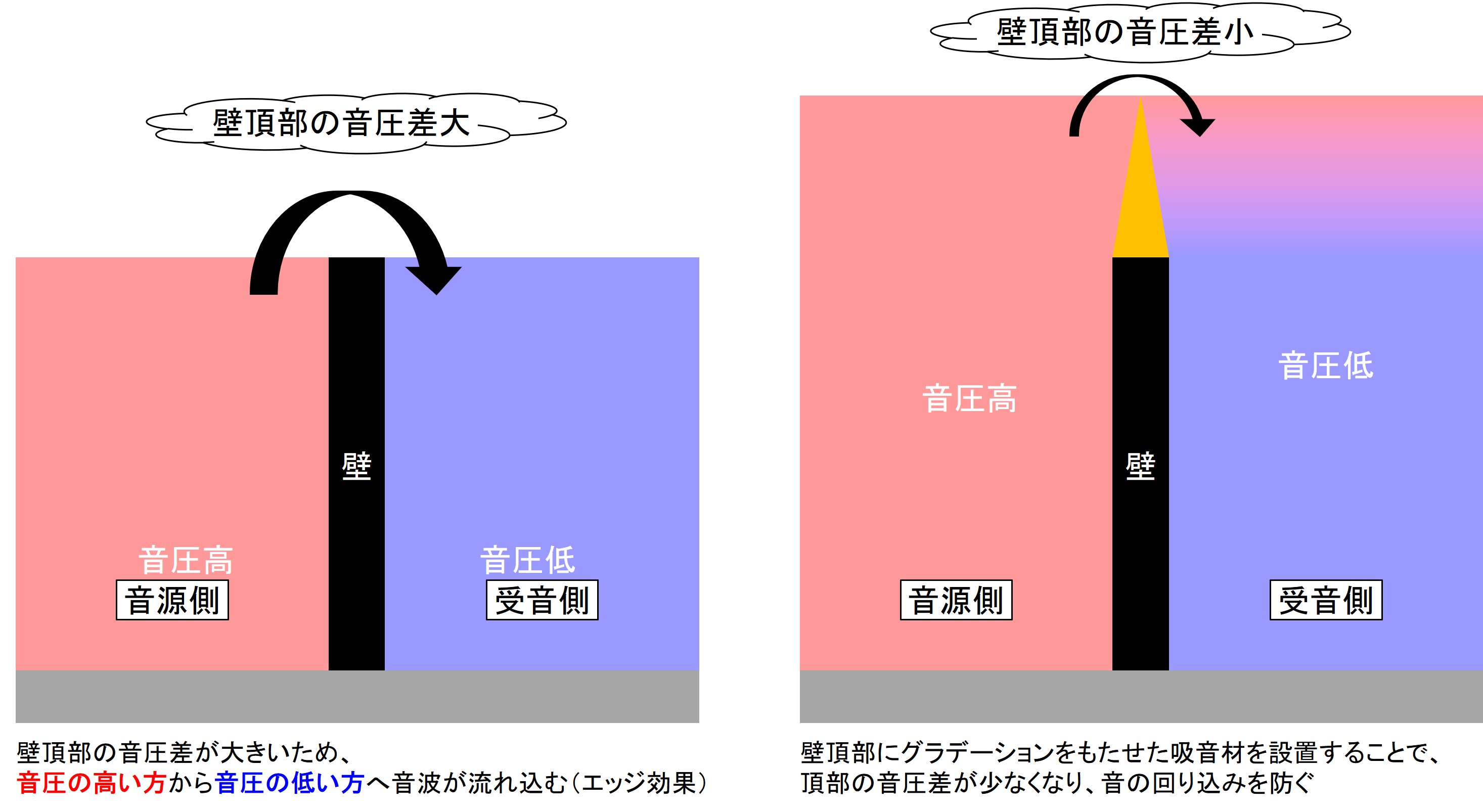

「エッジ効果」とは、壁頂部で音圧レベル差が大きくなり、その音圧レベル差によって壁頂部の粒子速度が大きくなる現象です。これを防ぐために開発されたのが「エッジ効果抑制型減音装置」で、壁頂部にグラデーションを持った吸音材を設置することで、壁頂部の音圧レベル差が小さくなり、粒子速度を抑えることが出来ます。これは、従来の先端改良型減音装置に比べると、通常の防音壁と同じ厚み程度で優れた減音性能を持たせることが可能です。

図-2 エッジ効果の概略

参考文献:前川 純一他. 建築・環境音響学 第3版. 共立出版. 2011

河井 康人. エッジ効果抑制型遮音壁. 日本音響学会誌70巻2号. 2014. pp79-84

空気の流入を妨げない対策

室外機などの建築設備に対して騒音対策を行う際、極論を言えば室外機置場などの機材設置場所を防音壁と屋根で囲ってしまえば解決するように思いますが、なかなかそうはいきません。というのも、機器が運転するには空気の取り入れが必要なため一概に”全部も囲ってしまえば解決”ということにはなりません。騒音対策はしなければいけないけど、空気の取り入れる量が心配というときに活躍するのがサイレンサーや消音ルーバーです。

サイレンサーの製品ページへ

消音ルーバーの製品ページへ

サイレンサーや消音ルーバーは、エレメント幅や風路幅、開口率によって遮音性能が異なります。そのため、空気の必要取り入れ量や目標値に応じて適切なものを選定する必要があります。